金融市場トレーディング部 2022年入社(キャリア採用)

入社動機/金融マーケットの世界へ

前職では金融機関向けに投信販売用ツールや市場運用部門で利用するシステムの営業を行っていました。マーケットの世界で働く顧客と接する中で「自分もマーケットの世界で働いてみたい」という思いが強くなり、当社に応募しました。元々当社のことは知っていましたが、当社の「出来値」や「引値」が「債券情報」の中で圧倒的な支持を受け、当社が債券市場のインフラとして重要な役割を担っていることを知り、志望動機がますます強くなっていきました。実際に入社して1か月後にYCC(イールドカーブコントロール)のレンジが±0.25%から±0.5%に拡大されたのですが、その日の当社のスクリーンが売り一色になるのを目の当たりにしました。金融政策の変更や様々な要因で変動する国債の金利ですが、それを現場で体感できる仕事であると実感したのを覚えています。

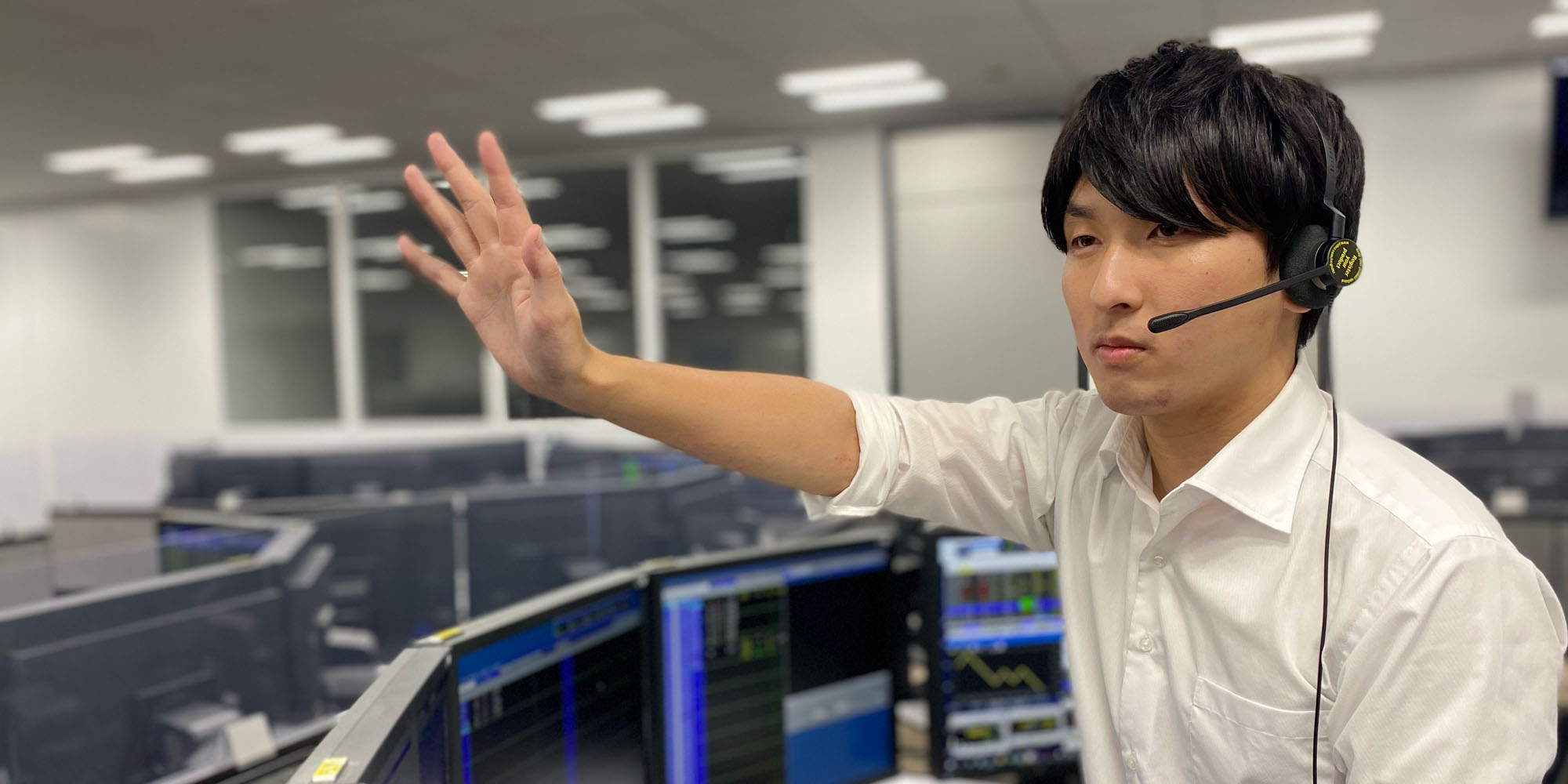

現在の仕事/やりがい

金融市場トレーディング部に所属し、利付国債の売り方と買い方を結びつける仲介業務を行っています。前職では金融商品を扱う仕事は未経験でしたが、入社後は担当のインストラクターがついて指導をしてくれるため、安心して業務に取り組むことができました。加えて、債券特有の用語を覚えるなど、トレードデビューに向け自己研鑽を重ねました。例えば、債券の世界では利回りが低くなることを「価格上昇/強くなる」、反対に利回りが高くなることを「価格下降/甘くなる」と言います。他にも1bp(ベーシスポイント/0.01%)のことを「1毛(もう)」、0.1bpのことを「1糸(し)」というのですが、これらはトレードをする上での共通言語のため、スムーズに理解できるよう訓練しました。それと並行して、インストラクターとの前日相場の振り返り、相場の方向感を理解する訓練、トレード用端末の操作訓練なども行いました。当社には「皆で育てる」という、人と人との距離の近さ、アットホームな雰囲気があり、訓練期間はインストラクターをはじめ多くの先輩社員に支えてもらいました。現在は担当顧客を持ち、日々取引の執行を行っています。利付国債のトレードには正確かつスピーディーに引き合いを行うことが求められ、金額も数億円から時には数百億円の取引を執行するため、とても緊張感がありますが、顧客が求める取引で約定できた際にはそれだけ充実感を味わうことができます。

心に残るエピソード/初めての約定

初めて約定できた日のことは鮮明に覚えています。何度も訓練を通してシミュレーションを行ってから臨みましたが、やはり実際の取引注文では、緊張感が違いました。引き合いを行う際は、ミストレード防止のため、「銘柄」、「レート」、「数量」、「売り・買い」を正確に発声して行う必要がありますが、慎重になりすぎて約定まで少し時間を要してしまいました。しかし、その日の後場が終わって、お客様にお礼のお電話をした際、「初約定おめでとうございます。これからも頑張ってください。」と温かい言葉をいただけ感無量。顧客から信頼してもらえるトレーダーになれるよう頑張ろうと強く思いました。

これからの自分/チャレンジ

顧客のニーズにマッチした売買を提案できるトレーダーになることが目標です。現在は取引についていくことで精いっぱいですが、いずれは相場の流れや銘柄需給、顧客の売買動向などからニーズを汲み取り、約定に結び付けられるようなトレードスキルを習得したいです。そのためには、顧客と対等に話せるレベルの債券知識を身に付けることはもちろんですが、毎日の取引を少しでもスムーズに執行し、信頼されるトレーダーになれるよう、真摯に今の仕事に向き合っていきたいと思います。

1Day Schedule

|

06:30 |

起床 新聞で情報収集しながら、出社の準備。 |

|

07:30 |

出発 30分で最寄り駅の秋葉原駅に到着。(途中のコンビニで昼食を購入することもあります) |

|

08:00 |

出社 情報端末等で前日の「海外市況」をチェック。 |

|

08:25 |

朝会 週初は今週のイベント、入札日には入札の目線や取組みポイントを部員と共有。 |

|

08:40 |

前場開始

|

|

11:05

|

前場終了・昼休み 外食やお弁当を買ってきて自席で昼食。 |

|

12:25 |

後場開始 |

|

15:20 |

後場終了 |

|

15:30 |

イブニング・セッション開始 翌日の入札に関するミーティングを行う日もあり。

|

|

18:05 |

イブニング・セッション終了 資料作成や翌日の取引に向けた準備。 |

|

18:30 |

退社 |

|

19:00 |

帰宅・夕食

|

|

20:00 |

余暇の時間 趣味のランニングや資格取得のための勉強タイム。

|

|

23:00 |

就寝

|

OTHER INTERVIEW